易经-中医

易经-中医

这要从《易经》说起

▼

《易经》是中国除了四大发明之外,最高成就的著作!

在中国,不管是医学、玄学、军策、政治、道学、儒学、哲学等等,都是以《易经》理论作为根源逻辑所衍生出来的实践学问。

那《易经》到底是在讲什么?用说人话的方式表达,就是两个字---平衡

你们想想在我们中国,乃至世界!不管在国策上、经济上、军事上还有政治上永远都是在遵循"平衡"二字!

《易经》衍生出来的两门学问:"医学"和"玄学",来讲述易经-中医!

"医"和"玄"遵循的逻辑根源,均来自《易经》金木水火土的阴阳平衡原理!

"医学"管的是人的身体;

"玄学"管的是人的气运;

作为一个中国人基本都知道五行"金木水火土"!在给宝宝取名字的时候,我们经常会听到父母辈提到"五行欠金"或"五行缺水",所以取名的字要取属于"金水"的字!

其实原因很简单,因为"玄学"最基本的理论就是,当你"八字五行"的力量达到了完全平衡的状态,就是你运气最好的时候。

"医学"同样也是遵循这个逻辑!

中医最基本的逻辑

早在公元前,《易经》的观点就是万物都由"金木水火土"五种元素组成,所以万物规律都离不开这五种元素之间的关系!

金生水 水生木 木生火 火生土 土生金

金克木 木克土 土克水 水克火 火克金

而当这些元素的力量达到了完全平衡的状态,就是最佳状态!

而"中医"通过不断的实践论证后,把人体"五脏六腑"做了以下的归类!

还有一腑叫“三焦”,有名无形

中医最基本的原理:

比如:你"胃"不舒服,那就等于"土"出现问题!

导致“土”有问题的,一般有四种可能:

-

土本身 土=胃本身有问题

-

木克土 木=肝导致胃不舒服

-

金泄土 金=心导致胃不舒服

-

水耗土 水=肾导致胃不舒服在古代,中国医师会通过"望闻问切"四诊合参去判断到底是"胃本身"有问题,还是"其他内脏"导致胃不舒服!

注意:现代顶多叫"问诊",病人哪里不舒服都靠问!

判断出问题的根源后,中医会遵循"五行阴阳平衡"逻辑,用中药去调节五脏六腑的阴阳平衡状态!

这就是为什么中医针对同一病症,但却有不同用药方式!

这就是中医的"治本"!

目前,我们生病后的现状是:

胃疼或者鼻塞,走进药房挑几盒“中西结合”的药,吃了就是了,个个都成了在世华佗!

却很少有人发现,疼过的胃过阵子依然会疼;

塞了一辈子的鼻子永远在塞;

久而久之,五脏六腑后面都加了个”炎“字!

为什么?因为西医"消炎"是最有效率的

目前中国西医的医理是:

你胃有问题只给你看胃,你肾有问题就只给你看肾。

为什么?西医查不出病因?不是!

是因为在中国,如果你胃疼,医院给你开全身检查。

如果单纯是"胃"的问题,那还好,但如果是其他内脏导致胃有问题,西医不做系统排查是根本不知道的!那就变成不管什么原因导致的,都只给你治"胃"。

这就是为什么中国那么多人会得"慢性炎症"的问题所在!

明白我们父母那辈人为什么老说:

"西医治标不治本"了吧!

看到这里你肯定想问我,那中医凭什么把人的"五脏六腑"去对应"五行”?

我也不知道!就像我解释不了为什么“1+1=2”一样!

中国自古医易不分家,所以古代很多医师同样也是命理师!在古代封建社会,如果生病遇到"骗子医师"就会经历这样的过程——把脉、看相、断风水、吃灵符、再配合拜神、最后实在不行了才吃草药!原因很简单,相比其他的,草药是最便宜的!

"医学"和"玄学"都是遵循了《易经》的平衡原理,然而《易经》的"依据"却是目前科学根本无法解释得了的。

但是毋庸置疑,它们都属于绝对性的"规律总结学"!

在地球上,任何一门有公式的规律学,都需要经历不断论证和实验才能得出结论。

在古代,人类通过各种不同的现象规律,开始去追寻事物的"源头"。

数学:从1+1开始;

物理:从苹果开始;

化学:从元素开始;

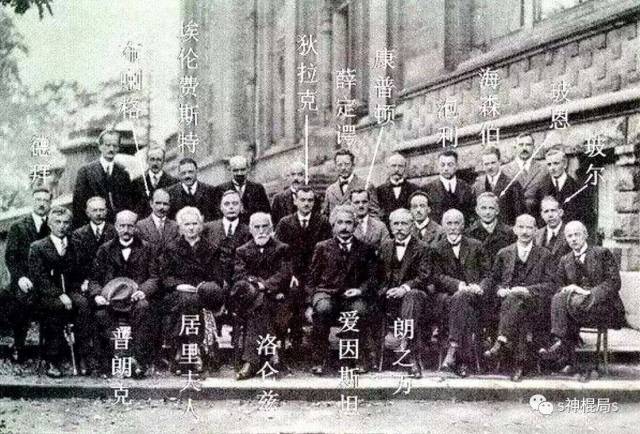

然后就出现了下面这些"神"一样的人,通过不断实验过程,最终才得出科学结论。

▼

▼

而在中国,我们的祖先发现了:

医学:草药是可以治病的;

不同病症会对应不同脉象;

玄学:土星走到同一个位置,就会发生天灾;

做官的人在八字上都有共同之处;

发大财的人鼻子好像都很大;

当现象规律经过无数次重复之后,我们的祖先便开始重视起来!

所以在封建时代,每一个帝王都会设立专门的"有关部门"进行研究总结!每一个时代都是对先人所得出的结论,进行不断分析研究和实践,再做出新的总结留给下一代!

从公元前开始——

医学文化有:

神农 扁鹊 华佗 张仲景 孙思邈 李时珍 叶天士

玄学文化有:

伏羲 黄帝 周文王 张良 诸葛亮 刘伯温 曾国藩

他们都不是神!他们只是在这两门学问的执行上达到了极高的成就,同时也是对这两门学问作出了最大奉献的总结者。

同西方科学一样,不管是中国的"医学"还是"玄学",它们都并非一朝一夕而成。中医是经历了数千年,由我们一代代祖先用尽一生心血,不断研究总结而成的!

甘公网安备 62112602000025号

甘公网安备 62112602000025号